ベスターでは実際どうやって分析してるの?【アスベスト分析基礎:機器編1】

《 2025年3月21日 》

こんにちは、株式会社べスターです!

以前よりアスベスト分析の事例をブログに載せていましたが、読者の方より

「実際どういう分析しているの?」

「どんな機械使っているの…?」

こういった声が多数寄せられたため、今回から分析機器についても紹介していきます!

1-①:分析の種類について

はじめに、アスベストの測定方法は2通りあり、アスベストが「ある」か「ない」かを判断する定性分析、アスベストがどのくらい含まれているかを測定する定量分析があります。

べスターでは定性分析によってアスベストの有無を判別しています。

1-②:べスターの分析方法

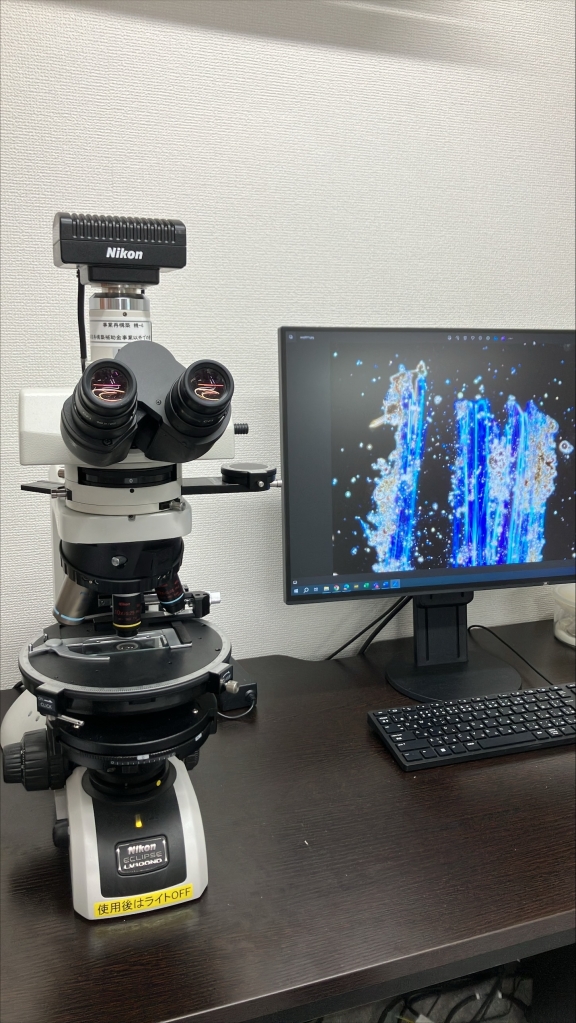

定性分析方法は2種類あり、実体顕微鏡と偏光顕微鏡を用いてアスベストの有無を分析するJIS A 1481-1、

もうひとつは位相差・分散顕微鏡とX線回析装置(XRD)を用いてアスベストの有無を分析するJIS A 1481-2です。

実体顕微鏡 偏光顕微鏡 X線回折装置

ベスターの定性分析はJIS A 1481-1をベースとしていますが、分析精度の向上のため、JIS A 1481-2の一部を併用しています。

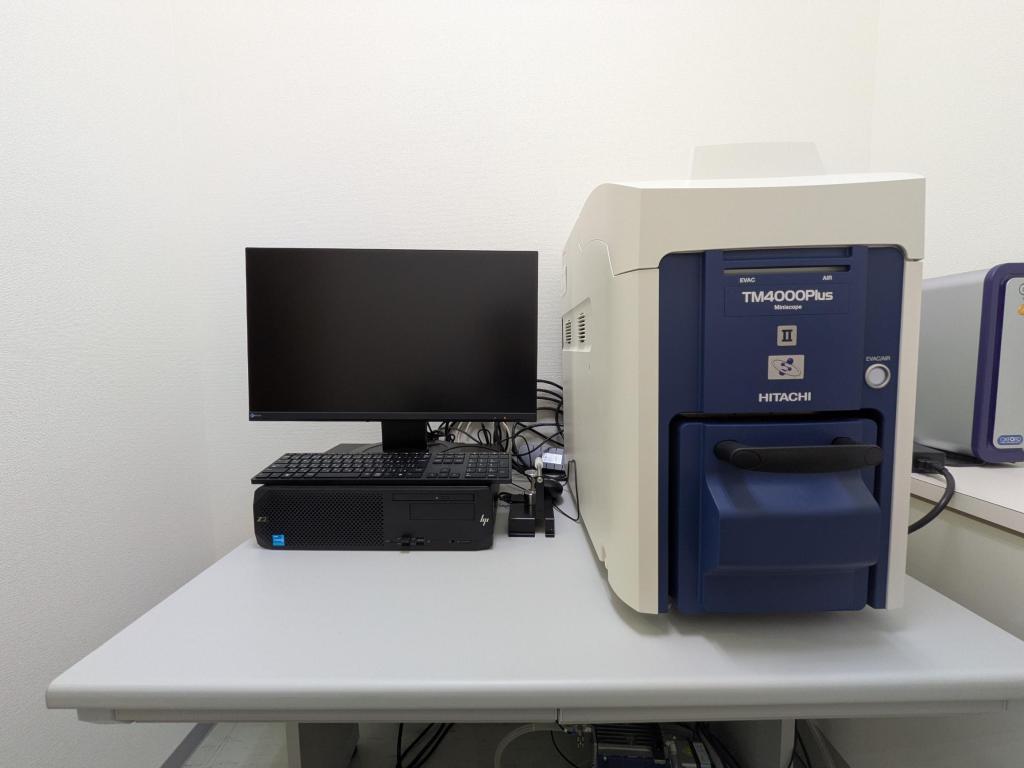

具体的には実体顕微鏡と偏光顕微鏡を使用して建材の中にアスベスト繊維がないかを確認し、もしアスベストが見つからなければ灰化、酸処理をしたのち、もう一度偏光顕微鏡で観察することでアスベストの有無を判定しています。加えて走査型電子顕微鏡(SEM)やXRDにより多角的に判定を行っています。

走査型電子顕微鏡(SEM)

1-③:まとめ

べスターでは実体顕微鏡と偏光顕微鏡を使用するJIS A 1481-1の方法に加え、走査型電子顕微鏡(SEM)やX線回折装置(XRD)の結果も参考にすることでさらに分析精度に信頼性を持たせています。

正確な分析結果が早く欲しい方にはぜひベスターにお任せください!

次回以降はベスター自慢の各機器の説明をしていきたいと思います。

他にも、こんなサービスがベスターには揃っています!

最短当日!早くて便利なアスベスト分析をモットーに、皆さまのアスベストに関するお悩み、ご相談など受け付けております。

ぜひ気軽に、ベスターまでお問い合わせください!