偏光顕微鏡でのアスベスト分析【アスベスト分析基礎知識】

《 2025年6月10日 》

僕の仕事は建材中のアスベスト(石綿)分析です!!

筆者の数少ない友人にそう言っても??マークが顔に出ます。

今回はアスベスト分析について知って頂くため現在、建材中のアスベスト分析で最も使用されている偏光顕微鏡のお話を少しさせて頂きます。

顕微鏡と聞くと理科の時間に玉ねぎや葉っぱの細胞を見たことを思い出す方も

いると思います。

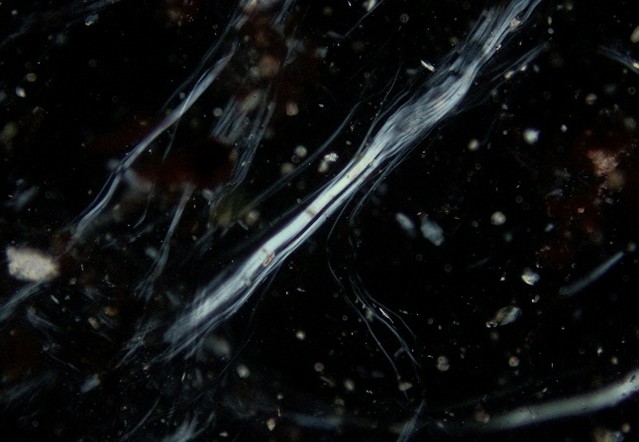

が、偏光顕微鏡は図の様に宇宙の中に星が瞬いている様な画面を観察できる顕微鏡で

主に鉱物の観察に使用されています。

図1 偏光顕微鏡 図2 偏光顕微鏡写真

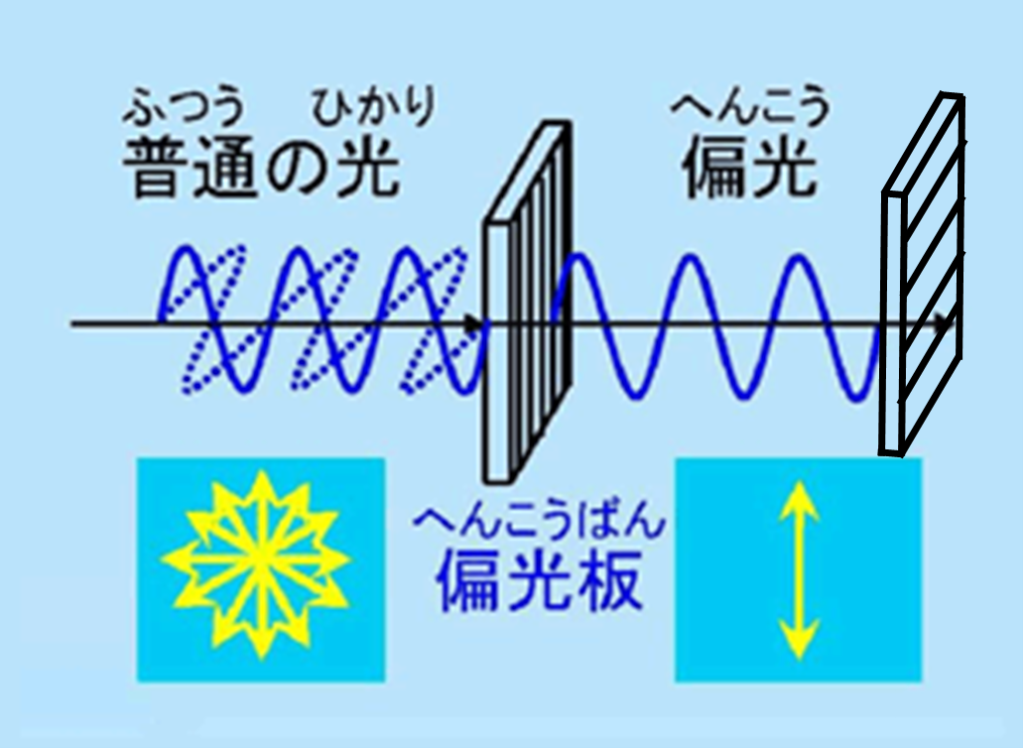

ここで偏光顕微鏡の偏光について説明させていただきます。

偏光とは偏(かたよ)った光です。そのままじゃないかと文句を言われてしまうので、ここで偏った光について説明させて頂きます。

下の写真は2枚の偏光フィルターを並べた物、そのまま重ねた物、垂直方向に重ねた物の

3つの写真になります。

図3 フィルターを並べたもの 図4 フィルターを重ねたもの 図5 垂直方向に重ねたもの

平行に並べた際には色が代わりませんでしたが垂直に重ねた際には黒く向こう側が見えなくなっています。この現象を絵にすると図6のようになります。

図6 偏光の説明*1

普通、光は図6の様に様々な方向が有ります。偏光フィルターは一定の光の方向のみ透過するので1枚目のフィルターで一定の方向に偏光され、2枚目の向きを変えたフィルターで光が通らなくなり真っ暗になります。

偏光はスマホののぞき見防止フィルター、サングラスや釣り用のメガネでも使用されています。参考に下の写真は水中で泳いでいる魚の写真になります。釣り用のメガネで見ると水面や物の乱反射を防げるので少し暗くなりますが、輪郭がしっかり見えるようになります。

図7 偏光なし、水中の魚 図8 偏光あり(釣り用メガネ)水中の魚

少し長くなりましたが、偏光の説明でした。

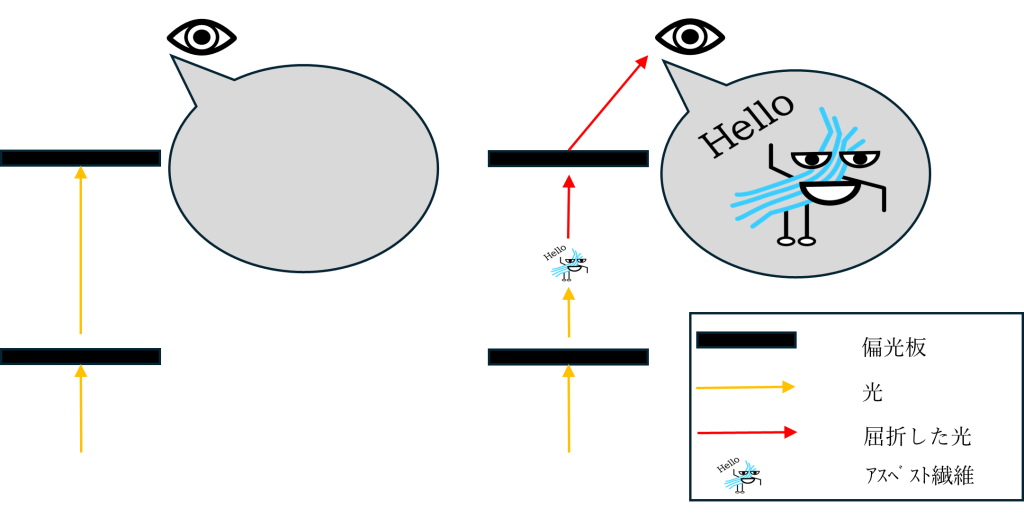

最後に何故アスベストが分析できるかの一部を説明させて頂きます。偏光顕微鏡は検体の上と下に偏光板があり、それぞれ回転できるようになっています。

先程偏光フィルターを垂直に交差させると黒くなり見えなくなりました。

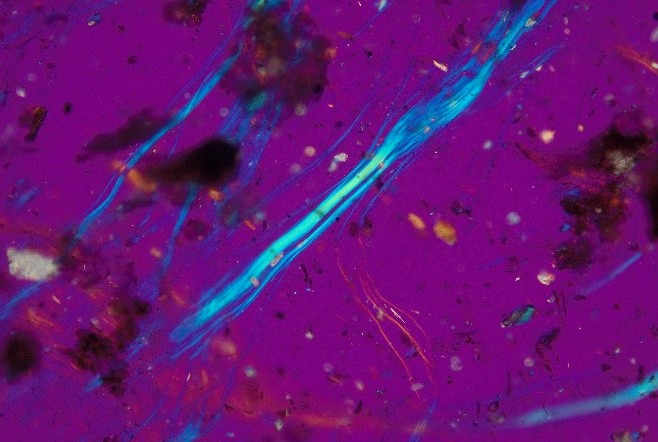

しかし、アスベストの中を光が通ると一部屈折(光の方向が変わる)するので交差させている偏光顕微鏡のステージにアスベスト繊維を置いても形状が観察できます(図9)。これはアスベストの持つ複屈折という特性です。

図9

アスベストの有無及び定性*2を行う為にアスベストのその他の光学的特性(多色性、消光特性、伸長の符号、分散色)を観察することが必要になります。

図10 アスベスト(クリソタイル)の消光特性 図11 アスベスト(クリソタイル)の伸長の符号(正)

全部説明させて頂くと1冊の本がかけてしまうので今回はここで終わりにいたします。ここまで読んでいただきありがとうございました。

※1 産総研サイエンスタウン参照https://www.aist.go.jp/science_town/dream_lab/01/02.html

※2定性:物事を数値で表すことができない、質的な要素や性質を示すこと。ここでは

分析で見つかったアスベストの種類(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、

アクチノライト、トレモナイト、アンソフィライト)を決定すること。

他にも色々、アスベストに関するお困りごとはありませんでしょうか?

他にも、こんなサービスがベスターには揃っています!

最短当日!早くて便利なアスベスト分析をモットーに、皆さまのアスベストに関するお悩み、ご相談など受け付けております。

ぜひ気軽に、ベスターまでお問い合わせください!